調色的最終目的是讓照片變得更好看,整個後期過程中包含了可視調整與不可視調整,顏色屬於可視調整的一種能夠直觀感受照片的情緒顏色;而不可視調整中除了光影對比之外,還有一項很重要的功能:銳利化。

延伸閱讀:三個簡單步驟解決手機拍照太銳利的問題

為什麼你需要知道銳利化?

我要破除一個迷思,適度的銳利化不會讓照片看起來假假的,反而會讓照片看起來更立體,更漂亮。

就像是帥哥美女也會化妝一樣,適度的銳利化可以強調照片中每個物體之間的輪廓,可以讓觀眾不知不覺注意到畫面中的細節,就像是使用一條幾乎看不到的線讓每個畫面中的重點圈起來,是除了光影的視覺引導技法外另一種間接構圖的方式。

Lightroom 銳利化的原理?

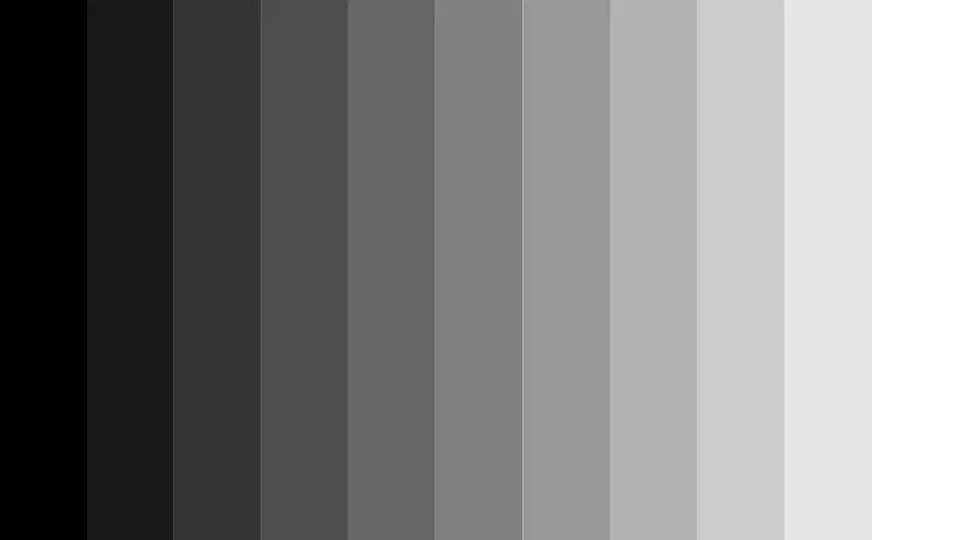

下圖是黑白色階圖,由最暗到最亮分成十一個等份。

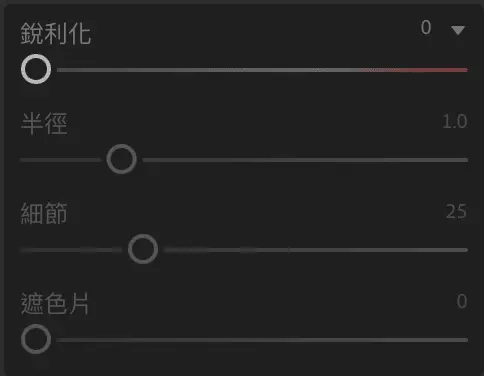

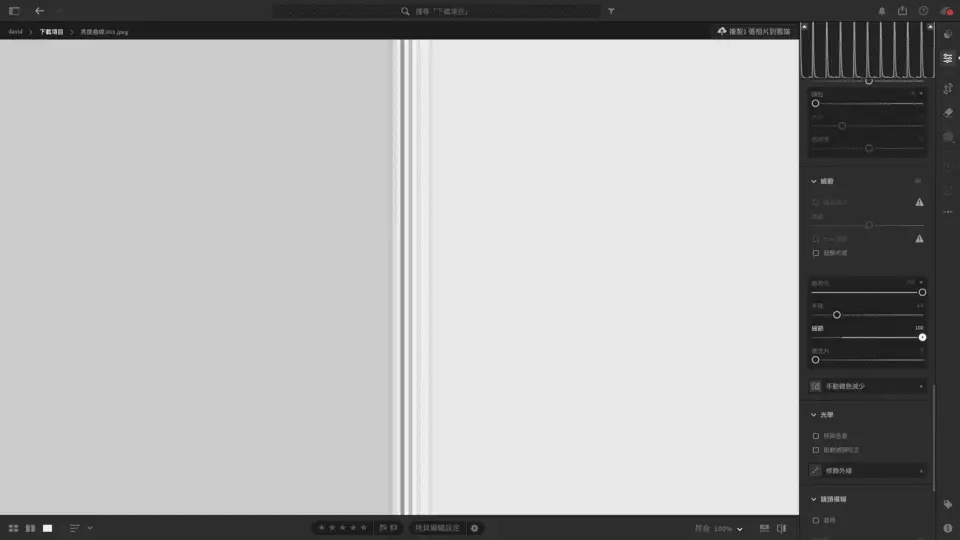

為了觀察 Lightroom 銳利化的原理,我把它放大一千六百倍,鎖定右方的灰白色塊。

當我將銳利化增強時,可以看到色塊交界處出現一條深色的線。

照片的顏色是由無數像素拼成,每顆像素都有自己的 HSL,造就照片看起來色彩繽紛。重點來了,銳利度就是把「相似的顏色集合,與其他色塊的交界處,描邊」。

舉例來說,如果一塊同樣顏色的像素相鄰,Lightroom 銳利化會將這些像素捆綁成一個群組,然後在這塊群組的邊緣,畫深色的線描邊。

上方所指的「同樣顏色」,並非單純的紅黃綠,而是依照更細度的分類法例如十六進制色彩分類決定。所以我們看似顏色相同的一片綠色葉子,在 Lightroom 的世界裡面視為百種顏色的集合,用肉眼直接判斷很容易過度銳利化。

為了解決這個窘境,下面會教你如何應對。

四個細節:強度、半徑、細節、遮色片各代表什麼?

銳利化的原理簡單易懂,接下來和你介紹軟體中如何實際運用,並且解決顏色過多可能過度銳利的情況。

Lightroom 銳利化在細節面板中,主要由四個拉桿組成:強度、半徑、細節、遮色片。

強度:描邊的深度

這是銳利化的主要拉桿。數值越高描邊的深度就越黑。

直接影響顏色邊緣的線條,線條越深銳利化就會越明顯。

半徑:描邊的寬度

半徑決定銳利線條的寬度。

在半徑為 1 的情況下,像素描邊的黑色線條只有一條;如果把半徑調到最大,像素描邊擴散到相鄰像素。

雖然乍看下描邊顏色變淺,但照片拉遠一看會很明顯的看到色塊之間的描邊線條變得明顯,因為線條的寬度被加大了。

一般來說我調色不會動到這項數值,預設的就很剛好了。

細節:描邊對比度

如圖所示,在細節為 0 時線條呈現半透明的樣子;當細節為最高時,線條黑白分明沒有透明度。

會稱作細節是因為黑白分明的線拉遠看會呈現一絲一絲的樣子。有點像是一條線襯托不了的立體度,就用第二條線才湊的感覺。如果立體度還是不夠,那一定是線不夠多(好好笑。

除此之外我平常調色也不會動到這條拉桿,覺得預設就剛剛好了。

遮色片:顏色的寬容度

上一章節我提到銳利化會自動把顏色分組,但預設的分組方式太過嚴苛,幾乎每一顆像素都會被銳利到,造成相片被過度銳利。

這時候就可以使用「銳利化裡面的遮色片」解決這個問題。在繼續之前我先和你分享一個使用小技巧。

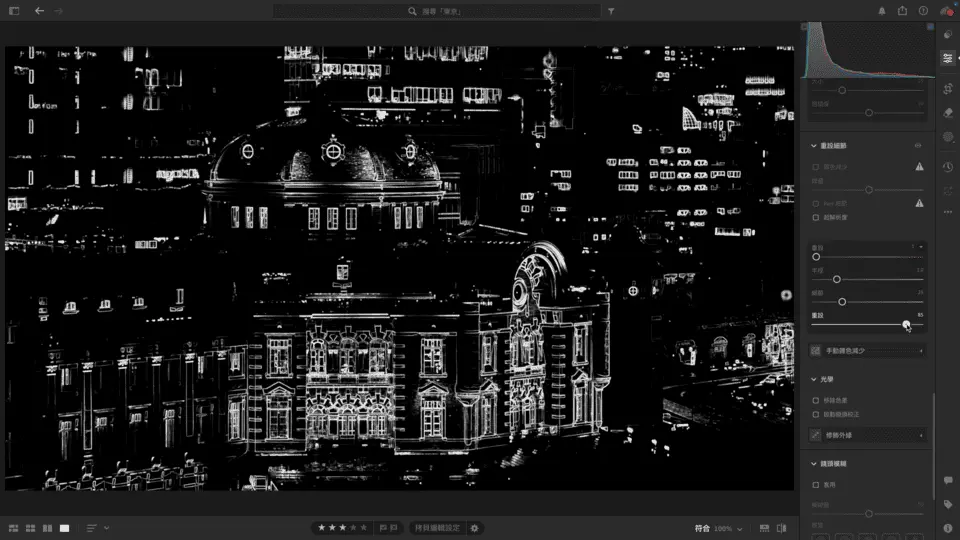

我們的肉眼沒辦法像電腦一樣分辨精準顏色,這時候可以在調整銳利遮色片的時候同時按下 Alt (Windows) / Option (Mac) ,Lightroom 會開啟輔助顯示如下圖所示。

延伸閱讀:Lightroom 沒有告訴你的手機調色快捷鍵,你都知道了嗎?

預設情況下 Lightroom 會將每個像素銳利化,但是調整遮色片可以自由控制銳利的精準度。

這項功能的原理是原本每個像素視為不同色塊進行銳利,但透過提高遮色片,軟體會將顏色的寬容度放大,讓相鄰像素中相似的顏色視為同一塊色塊。

銳利化的常見問題

不一定,你可以合併使用「銳利遮色片」讓顏色寬容度加大,只控制在你想要的範圍內描邊,就可以解決照片看起來假假的。

如果人像佔小部分,你可以使用遮色片選擇描邊範圍。

如果是人像照,你可以將半徑與細節調低,讓銳利化柔和就可以避免銳利化後皮膚粗糙的問題。

在調整銳利化之前你可能會處理畫面雜訊或是調整整張照片的顏色,我會建議銳利化在所有調色之後才做,避免因為先銳利才調色導致照片看起來髒髒的。

結語

通常在銳利化編輯時我只會調整強度與遮色片,半徑與細節我都用預設值,並且一定會搭配輔助顯示。

話說我這篇拖延了三天才寫完,覺得這東西太微觀了解釋起來好困難,也不知道看的人是滿頭燈泡還是滿頭問號,總而言之我很歡迎私訊,我會努力讓你學會 Lightroom 的。